ARTIKEL UND BERICHTE

60 Jahre RIAS: Vom DIAS zum RIAS — Das Gründungsjahr 1946

aus „RIAS Berlin — Eine Radiostation in einer geteilten Stadt“ von Herbert Kundler

7. Februar 1946: Sendefolge des ersten „DIAS“-Programms

17:00

Ansage Begrüßung durch Dr. Franz Wallner-Basté,

Vorschau, Nachrichten17:15

Jazz17:30

Die Stimme Amerikas18.00

Jugendfunk18:15

Serenaden18:30

Wir lesen heute: Ernest Hemingway: „Wem die Stunde schlägt“19:00

„Verklungene Stimmen“: Frieda Hempel, Josef Schwarz, Claire Dux

Feuilleton: „Der Gute Leser“ (Werner Fiedler)

Frauenfunk: Gabriela Mistral – Die Frauen auf der Konferenz der UNO

Heine-Lieder von Schubert, mit Otto Hopf und Hertha Klust20:00

Nachrichten

Berichte aus Nürnberg

Unterhaltungsmusik an zwei Klavieren: Arthur Whittemore, Jack Lowe

Schöne Melodien großer Meister: Dvorák, Tschaikowsky, Wagner21:00

Stimme Amerikas

Bekannte Tanzkapellen: Raymond Scott

Pressestimmen aus der Amerikanischen Zone

Jazz22:00

Moderne Symphonik: Hindemith, Strauß23:00

Tanzmusik

Kurznachrichten

Vorschau24:00

Programmschluss

Am 4. September 1946 wurde aus dem „DIAS“ der RIAS (Rundfunk im Amerikanischen Sektor), der sein Programm mit ganzen 800 Watt über einen ausrangierten Truppensender ausstrahlte. Der 5. September ist der erste Sendetag auf Mittelwelle. Die erste Mittelwellenausstrahlung mit einer Leistung von lediglich 0,8 kW geschah mit Hilfe eines fahrbaren Senders der US-Armee. Die Sendeanlage wurde in Berlin-Britz aufgebaut, das zum Standort der Berliner UKW- und Mittelwellen sowie des RIAS-eigenen Kurzwellensenders weiterentwickelt wurde.

Erste Chiefs of Station sind die Amerikaner Ostertag und Schechter, ihnen folgt im Mai 1946 Ruth Norden. Von links nach rechts: Intendant Franz Wallner-Basté, Ruth Norden, Henry Frohman, Fred Henschel.

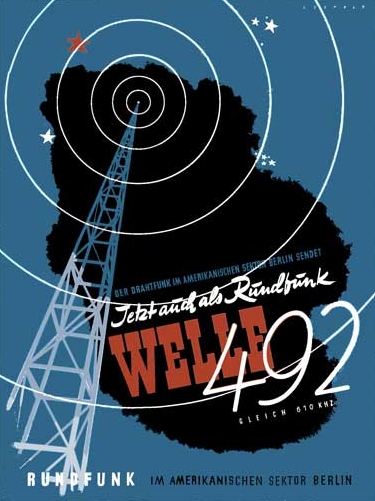

Plakat von 1946

Jetzt auch als Rundfunkwelle 492

Entwurf: Wolfgang Leopold

Der erste Ü-Wagen des DIAS. Links vorne im Bild Jürgen Graf am Beginn seiner Karriere, rechts neben ihm der spätere Nachrichtensprecher Klaus Gebauer.

Sendemast Britz

Die wenigen Monate des Übergangs vom „DIAS“ zum RIAS genügten, um aus dem ersten Stadium der Improvisation herauszukommen, dem Sendeablauf ein festes Gefüge zu geben und durch Erwerb gebrauchter deutscher Schallplatten, Aufnahmen mit Kammermusikgruppen und ersten kleinen Konzertveranstaltungen den Programminhalt zu erweitern.

Wesentlichen Anteil daran hatte von Anfang an die Wortabteilung. Sendereihen wie „Bücher, die wir nicht lesen durften“, „Fremde Dichtung“, „Die Tischrunde“ machten die Hörer mit 12 Jahre lang verfemter Literatur bekannt. Im Oktober 1946 begann eine 10-teilige Sendereihe „Das heimliche Deutschland“ mit Berichten von Verfolgten des Dritten Reiches. Durch eine glückliche Fügung wurde der Hörspielabteilung des jungen Senders ein seltener Erfolg in der Geschichte des Rundfunks zuteil: Am 28. Juli 1946 ging das bis dahin nicht aufgeführte Werk Gerhart Hauptmanns – „Agamemnons Tod“ – als Welturaufführung über den Sender. Begonnen hatte die Ausstrahlung von Hörspielen bereits am 17. Februar 1946 mit einer Funkbearbeitung von Thornton Wilders „Our little town“, im Programm als „Our town“.

1946 wurde zunehmend deutlich, dass militärisch ebenso wie innen- und parteipolitisch ein neues imperialistisches und totalitäres System nach Westen drängte. In Berlin selbst war der Griff nach der Macht an der manipulierten Fusion von KPD und SPD ablesbar. Die führende Gestalt der Sozialdemokratie in der Westzone, Kurt Schumacher, hatte bereits 1945 gewarnt, dass die Kommunisten fest an Russland als Staat und an seine außenpolitischen Ziele gebunden seien und dass die SED nichts anderes sein werde als die Fortsetzung der KPD unter einem neuen Namen. In Wahrheit habe die Auseinandersetzung, die sich nun auf deutschem Boden abspiele, Bedeutung für Europa und die ganze Welt.Ohne die Verdienste anderer zu schmälern, wird man sagen dürfen, dass RIAS und der Berliner TAGESSPIEGEL sich als die insgesamt wohl wichtigsten öffentlichen Foren der Auseinandersetzung um die Verschmelzung von KPD und SPD in der Sowjetzone zur SED im April 1946 erwiesen hatten.

Was im westlichen Teil Berlins als „Zwangsvereinigung“ gebranntmarkt wurde, feierten im östlichen Teil Walter Ulbricht und Otto Grotewohl als „große nationale Tat für unser Volk und Vaterland“. Die durch das Zusammenwirken von KPD und sowjetischer Besatzungsmacht zustande gebrachte Fusion führte zur Konstituierung einer sich zu ihrer Selbstständigkeit bekennenden Westberliner SPD. So konnte es nicht wunder nehmen, dass der Wahlkampf im Oktober 1946 im Kern nicht den Forderungen des Alltags in der geschundenen Stadt galt, sondern den elementaren politischen Zukunftsperspektiven: Auf der einen Seite Hinwendung zur Sowjetunion und dem Sozialismus stalinistischer Prägung, auf der anderen Bejahung des parlamentarisch-rechtsstaatlichen Systems und der Lebensformen der Demokratie.

Acht Monate nach Programmbeginn stand die Station mit der Berichterstattung über den Berliner Wahlkampf vom September/ Oktober 1946 vor ihrer ersten großen Herausforderung. Den Höhepunkt einer Fülle von Sendungen bildete die Direktübertragung aus dem Neuen Stadthaus in der Parochialstraße, dem damaligen Regierungssitz für das ganze Berlin. Dorthin waren die Wahlergebnisse der Bezirke zu melden. Die RIAS-Nachrichtenabteilung ermittelte mit Rechenschiebern und ausgeliehenen Rechenmaschinen die Zwischenergebnisse; kurz nach Mitternacht gaben die Wahlleiter von Berlin-Mitte, Pankow, Friedrichshain und anderen Bezirken des sowjetischen Sektors keine Zahlen mehr bekannt. Angesichts der für sie enttäuschenden Wahlresultate der SED hüllten sich auch die sowjetischen Kontrolloffiziere in Schweigen. Die RIAS-Teams vor Ort ließen sich jedoch nicht hinhalten. Der Sender konnte das vorläufige Endergebnis (SPD 48,7 %; CDU 22,2 %; LDP 9,3%; SED 19,8%; Wahlbeteiligung 92,3 %!) beträchtliche Zeit vor der offiziellen Bekanntgabe mitteilen und diente dadurch der Agentur Reuters als Quelle, was die überwiegend noch jungen Reporter und Redakteure mit Genugtuung erfüllte und im übrigen auch den Weg zu etwaigen Manipulationen der Ergebnisse im Ostsektor versperrte, wie sie später gang und gäbe wurden.

Rias Berlin – die Geschichte einer außergewöhnlichen Radiostation

von Dietrich von Thadden, Nachrichten-Chef RIAS Berlin 1983–1986,

Leiter der RIAS-Aus- und Fortbildung 1988–1998

Im Juli 1945 rückten die drei Westmächte in ihre Sektoren in Berlin ein. Eine Einigung der vier Siegermächte über ein gemeinsames Rundfunkkonzept kam in der Folgezeit nicht zustande. Die Engländer hatten die Absicht, aus dem Haus des Rundfunks zu senden, das in ihrem Sektor lag. Die Sowjets aber weigerten sich, das Gebäude freizugeben und hielten es noch bis 1954 besetzt, obwohl der „Berliner Rundfunk“ bald in den Ostsektor umzog. Im August 1946 bezogen die Engländer ein Gebäude am Heidelberger Platz und ließen dort das Berliner Studio des NWDR einrichten, von dem später große Teile des Personals und der Einrichtung vom SFB übernommen wurden.

Schon Ende 1945 hatte das amerikanische Hauptquartier beschlossen, das kommunistische Meinungsmonopol in Berlin zu brechen. Vom 21. November 1945 datiert ein Befehl von Colonel Westerfield, in Berlin einen amerikanischen Sender zu errichten. Das war technisch schwierig: Erst wurde das Drahtfunknetz wieder aktiviert, über das die Berliner im Kriege die Luftlagemeldungen empfangen hatten. Aber im ganzen US-Sektor gab es nur 500 Drahtfunkanschlüsse und 1000 Telefonanschlüsse. Trotzdem nahm der DIAS am 7. Februar 1946 in einem ehemaligen Postgebäude seine Sendungen auf – zunächst von 17 bis 24 Uhr. Über zwei Langwellenfrequenzen wurde das Programm in das Drahtfunknetz eingespeist.

Als im August 1946 ein neuer Vorstoß der Westmächte scheiterte, den Berliner Rundfunk für alle vier Besatzungsmächte zu übernehmen, installierte die amerikanische Regierung einen Mittelwellensender im Ortsteil Britz, dessen Technik aus dem alten deutschen Soldatensender Belgrad und Teilen eines ausrangierten US-Senders bestand. Die Sendeleistung betrug zwar nur 800 Watt, aber aus dem „Drahtfunk im amerikanischen Sektor“ (DIAS) war der „Rundfunk im amerikanischen Sektor“ (RIAS) geworden, eine „freie Stimme der freien Welt.“

Die Sende- und Programmaufsicht für Rias Berlin lag beim „United States Information Service“. Die ausschließlich deutschen Arbeitnehmer wurden vom US Außenministerium bezahlt und unterlagen amerikanischem Arbeitsrecht. Erst Mitte der 50er Jahre beteiligte sich die Bundesregierung an den Kosten. Die deutschen Journalisten wurden in der ersten Zeit von amerikanischen Kontrolloffizieren genau beobachtet. So mussten die Texte aller Nachrichtensendungen vor Sendebeginn vorgelegt werden. Die Sieger trauten den Besiegten zunächst keineswegs.

Einer dieser Kontrolloffiziere war Harry Frohman, ein früheres Mitglied der berühmten „Comedian Harmonists“, die in den dreißiger Jahren musikalische Triumphe gefeiert hatten. Frohman war als Jude rechtzeitig in die USA emigriert und nach dem Krieg als amerikanischer Offizier heimgekehrt.

Im Programm von RIAS war viel Musik zu hören: Klassik, Unterhaltung und vor allem Musik, die in der Nazi-Zeit verboten war wie Jazz und Swing. 1947 wurde das RIAS-Symphonieorchester, das Kammerorchester und der Kammerchor gegründet, später das RIAS-Tanzorchester. Im Wortprogramm gab es objektive und ausgewogene Information, auch Interviews mit Ostzonen-Politikern wie Pieck und Grotewohl, aber auch ein Kinderprogramm: der berühmte Onkel Tobias fand sich erstmals am 6. Juli 1947 im Programm.

RIAS wurde bald ein Sender zum Anfassen: Während der Blockade vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 fuhren wegen der häufigen Stromsperren zu Lautsprecherwagen umgebaute Militärautos der Amerikaner an allen wichtigen Plätzen der Westsektoren auf. Nachrichtensprecher verlasen von diesen Wagen aus die wichtigsten Nachrichten. Am 25. Dezember 1948 war erstmals das berühmte Kabarett „Die Insulaner“ im RIAS zu hören, das bis 1964 im Programm blieb und zu einem Markenzeichen des Nachkriegsberlins und des RIAS wurde.

Ab 1948 gab es die „RIAS-Kaffeetafel“ und das öffentlich tagende RIAS-Schulfunkparlament. Am 25. Dezember 1948 war erstmals die aus dem Titaniapalast im Bezirk Steglitz übertragene Kabarettsendung „Die Insulaner“ im RIAS zu hören. In den 70er Jahren wurde „Mit RIAS in die Ferien“ vom Platz der Republik vor dem Reichstag gesendet.

Im Jahr 1948 bekam RIAS sein eigenes Funkhaus in der Kufsteiner Straße 69, am 2. April 1993 in Hans-Rosenthal-Platz umbenannt. Am 6. Juli 1948 während der Blockadezeit zog RIAS Berlin in das durch Bomben beschädigte Bürohaus einer Tochtergesellschaft des berüchtigten Unternehmens IG Farben, das die amerikanische Besatzungsmacht beschlagnahmt und provisorisch repariert hatte. Das Programm lief nun rund um die Uhr. Am 1. November 1949 bekam RIAS in Hof in Bayern eine zweite Sendeanlage, die das Berliner Programm, das per Kabel durch die DDR nach Hof geleitet wurde, in den Süden der DDR ausstrahlte. Im Juli 1950 wurde die Sendeleistung auf 100 Kilowatt erhöht und ab Oktober 1950 sendete RIAS auf UKW.

RIAS hat sich niemals als Propagandasender, sondern immer als ein der Wahrheit verpflichteter Nachrichtensender verstanden. Viele prominente deutsche Journalisten haben ihr Handwerk beim RIAS gelernt, wie z. B. Jürgen Graf, Peter Schulze, Egon Bahr, Klaus Harprecht, Claus Bölling, Richard Löwenthal oder Friedrich Luft. Den Machthabern in Ostberlin war RIAS natürlich immer ein Dorn im Auge. In der DDR wurde RIAS-Hören zeitweise schwer bestraft und es gab Propagandasprüche wie: „Enten haben kurze Beine, RIAS hat besonders kleine“ oder „Der RIAS lügt – die Wahrheit siegt“ oder „Stellt Dein Nachbar RIAS ein, sag energisch: Lass’ das sein“ oder „Im RIAS kommt erst die Musik und dann die Hetze für den Krieg“ oder „Am Lügengift aus RIAS’ Munde ging mancher arme Tropf zugrunde“. Überall in der DDR wurden kleine, aber effektive Störsender gegen den RIAS installiert. Einer davon steht heute im Foyer am Fuße des Haupttreppenhauses im RIAS Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz. Frühere DDR-Bürger hatten ihn nach der Wende entdeckt und als Erinnerungsstück ins RIAS Funkhaus gebracht. Auch die Stasi, das weiß man heute, befasste sich mit RIAS Berlin, allerdings nicht sehr intensiv. Der Umgang mit dem amerikanischen Sender RIAS war der Stasi offenbar zu heikel, so dass die Arbeit den Sowjets überlassen wurde. Viele Geheimdienstakten über den RIAS lagern daher noch heute unerschlossen in Moskau.

Einige weitere Programmdaten: Februar 1951 „Wo uns der Schuh drückt“ mit dem Regierenden Bürgermeister; Februar 1951 die erste von 499 Krimifolgen „Es geschah in Berlin“; Juli 1951 das erste „Schulklassengespräch“ mit Ernst Reuter; 1958 der „Club 18“, Jazzmusik mit John Hendrik; 1959 die Konzertreihe „RIAS stellt vor“. Am 13. August 1961 lief zum ersten Mal das RIAS-Frühprogramm, eine politische und aktuelle Magazinsendung mit populärer Musik und Telefoninterviews. Am 7. März 1965 moderierte erstmals der unvergessene Hans Rosenthal das „Klingende Sonntagsrätsel“, das später als einzige RIAS-Sendung in das Programm des DeutschlandRadio übernommen wurde und heute von Christian Bienert betreut wird.

In den späten 60er Jahren bekam RIAS erstmals ernste finanzielle Probleme. Die Amerikaner wollten das Programm drastisch reduzieren und nur noch Nachrichten und Musik senden. Da griff Herbert Wehner, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, ein. Das Ergebnis war 1971 das RIAS-Statut, das den Sender als amerikanische Einrichtung erhielt, den Bund aber verpflichtete, den größten Teil der Kosten zu tragen. Als Gegenleistung wurden die deutschen Mitarbeiter unter deutsches Arbeitsrecht gestellt. An der Spitze des Senders standen nun ein US-Chairman und sein Stellvertreter, deren wichtigste Aufgabe die Berufung eines deutschen Intendanten war. Die RIAS Mitarbeiter waren Angestellte des deutschen Intendanten und kamen mit Hilfe dieses Kunstgriffs in den Genuss des deutschen Arbeitsrechts.

Der in Deutschland in den 60er Jahren beginnende Siegeszug der modernen Popmusik führte zur Einrichtung immer größerer Sendeplätze für den Jugendfunk, verbunden mit den Namen Richard Kitschigin, Nero Brandenburg, Gregor Rottschalk, Olaf Leitner, Barry Graves und dem legendären RIAS-„Treffpunkt“. Die auch für die westdeutschen Anstalten revolutionären Marathon-Sendungen „Rock over RIAS“ – sie umfassten die Abend- und Nachtstunden einer ganzen Programmwoche – führten in der DDR in kürzester Frist zum Ausverkauf von Leerkassetten. Immer wieder kamen zehntausende Fans zu RIAS Konzerten in der Waldbühne zusammen, aber der Höhepunkt dürfte das 3-tägige Pfingstkonzert 1987 „Concert for Berlin“ gewesen sein, das aus Anlass der 750-Jahr-Feier Berlins stattfand. RIAS 2 ist 20 Stunden (!) live dabei.

Nach einer Programmreform startete am 30. September 1985 auf der Welle des Zweiten Programms, das schon 1953 für Wiederholungen etc. eingeführt worden war, das junge Programm von RIAS 2. Es war bei den jungen Hörern durch seine aktuelle Musik und durch seine Werbefreiheit äußerst erfolgreich. Die Informationen wurden von RIAS 1 zugeliefert. Der nächste Schritt war die Gründung von RIAS TV am 22. August 1988 mit Sitz in der Voltastraße im Bezirk Wedding, dessen Frühprogramm während der Golfkrise sogar von der ARD übernommen wurde.

Das Ende von RIAS Berlin wurde eingeleitet mit dem Mauerfall am 9. November 1989, obwohl das in jenen ereignisreichen Tagen wohl kaum jemand bewusst war. Am 1. Januar 1990 trat ein neuer Intendant, Dr. Helmut Drück, sein Amt an. Im Sommer 1990 begannen Politiker sich erste Gedanken über die Zukunft des Senders zu machen und von „Abwicklung“ zu sprechen, da für das „Radio Im Amerikanischen Sektor“ mit der Wiederherstellung der deutschen Einheit kein Platz mehr war. Am 3. Oktober 1990, mit der offiziellen Wiedervereinigung Deutschlands, endete die amerikanische Oberhoheit. Ein Übergangsvertrag trat in Kraft. Im Mai 1992 übernahm die Deutsche Welle RIAS TV, das heute Deutsche Welle TV heißt und weiterhin aus Berlin als deutsches Auslandsfernsehen sendet. Am 25. Juni 1992 beschlossen die Ministerpräsidenten der Länder, RIAS 1, DeutschlandFunk und DS-Kultur in einen nationalen Hörfunk zu überführen. RIAS 2 wurde ausdrücklich davon ausgenommen und sendet seit dem 1. Juni 1992 als der Berliner Privatsender R.S. 2, der sich ausschließlich durch Werbung finanziert. Im Dezember 1993 unterschrieben die Vertreter Thüringens als Letzte den Staatsvertrag über DeutschlandRadio, das heute mit zwei Programmen aus Berlin (DeutschlandRadio) und Köln (DeutschlandFunk) zu hören ist.

RIAS Berlin, die freie Stimme der freien Welt, verstummte für immer am 31. Dezember 1993 um Mitternacht. Am 1. Januar 1994 tritt das Berliner Programm des DeutschlandRadios die Nachfolge von RIAS Berlin an, produziert weiterhin im traditionsreichen RIAS Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz, auf dessen Dach das denkmalgeschützte RIAS Zeichen weithin sichtbar ist.

„Wir durften uns nicht einmischen.“

Klaus Bölling über die Rolle des Senders Rias am 17. Juni 1953

(Aus Berliner Zeitung, 14. Juni 2003)

Ich bin (am 17. Juni) morgens wie gewohnt in die Redaktion des Rias in die Kufsteiner Straße gegangen. Ich stand, wie die anderen auch, unter großer Anspannung. Ich bin dann mit dem Nachrichtenchef Hans-Werner Schwarze zum Pots-damer Platz gefahren. Dort kamen wir an, als die Volkspolizei vom Dach des Hauses der Ministerien zu schießen begann. Wir haben uns flach auf die Straße gelegt. Nach einer Weile kamen die ersten T 34. Da wir nicht wussten, wo die stehen bleiben, haben wir uns auf das Ruinengelände auf dem Potsdamer Platz zurückgezogen. Es gab dann diese Szenen, die heute in allen Dokumentationen Verwendung finden, wie junge Männer Steine auf die Panzer werfen. Nach zwei, drei Stunden sind wir zurückgekehrt und haben über unserer Erlebnisse berichtet. […]

Ich bin (am 17. Juni) morgens wie gewohnt in die Redaktion des Rias in die Kufsteiner Straße gegangen. Ich stand, wie die anderen auch, unter großer Anspannung. Ich bin dann mit dem Nachrichtenchef Hans-Werner Schwarze zum Pots-damer Platz gefahren. Dort kamen wir an, als die Volkspolizei vom Dach des Hauses der Ministerien zu schießen begann. Wir haben uns flach auf die Straße gelegt. Nach einer Weile kamen die ersten T 34. Da wir nicht wussten, wo die stehen bleiben, haben wir uns auf das Ruinengelände auf dem Potsdamer Platz zurückgezogen. Es gab dann diese Szenen, die heute in allen Dokumentationen Verwendung finden, wie junge Männer Steine auf die Panzer werfen. Nach zwei, drei Stunden sind wir zurückgekehrt und haben über unserer Erlebnisse berichtet. […]

Am 16. Juni waren Arbeiter aus Ost-Berlin zum Rias gekommen, die uns baten, ihre Forderungen publik zu machen. Wir politischen Redakteure waren begierig, mit diesen Männern zu reden. Eine der wichtigsten Erinnerungen ist, dass diese Arbeiter einen fröhlichen Eindruck machten und zuversichtlich waren, mit den Streiks grundsätzliche Veränderungen der Lage der DDR herbeiführen zu können. In gewisser Weise waren wir von dieser Hoffnung angesteckt. […]

Wenn wir vor die Mikrofone traten, achteten wir darauf, die Situation nicht noch aufzuheizen. Schon am 16. Juni hatte Gordon Ewing, der amerikanische Direktor des Rias, gesagt, dass wir uns zurückhalten sollten. Das ist auch geschehen. Gerade wir Jüngeren hatten gehofft, dass dieser Streik zum Erfolg führen würde. Wir wären durchaus bereit gewesen, den Wunsch der Arbeiter zu erfüllen und ihre Forderungen zu verbreiten. Aber bald war uns klar, dass die Präsenz von 500.000 sowjetischen Soldaten in der DDR einen Erfolg des Streiks unmöglich machte. Deshalb kam nach kurzer Überlegung die Einsicht, dass wir uns als amerikanischer Sender auf deutschem Boden nicht einmischen durften.

Fraglos hatte der 31jährige Egon Bahr ganz viel Sympathie für die Streikenden. Aber er war schon in jungen Jahren ein eminent politischer Kopf. Bahr und der Programmdirektor Eberhard Schütz haben auch ohne die Weisung der Amerikaner gewusst, dass es nicht so aussehen darf, als ob wir gleichsam die intellektuelle Führung des Aufstandes übernehmen wollten. Der Rias hat vielmehr die Rolle des Katalysators gespielt, indem er berichtet hat. Die Legende vom „imperialistischen Putsch“ mit dem Rias als Schaltzentrale, an der noch heute einige Unbelehrbare festhalten, ist bösartig.

„Wir können stolz sein auf diesen Tag.“

Der SPD-Politiker und damalige RIAS-Chefredakteur

Egon Bahr erinnert sich an den 17. Juni 1953

(Aus: Märkische Allgemeine, 12. Juni 2003)

Als eine Abordnung der Streikenden plötzlich vor meinem Schreibtisch im Rias stand — ich war damals Chefredakteur — war das auch nicht erwartet. Natürlich war auch nicht erwartet, dass sie an den Rias die Forderung stellen würden, wir sollten aufrufen zum Generalstreik in der Zone. Die haben noch Zone gesagt. Und natürlich konnten wir nicht. Ein amerikanisch gelenkter Sender konnte nicht zum Generalstreik in der sowjetisch besetzten Zone, also der einer anderen Besatzungsmacht, in deren Gebiet aufrufen. Ich sehe die leuchtenden begeisterten Augen dieser Leute vor mir und ihre Enttäuschung, als ich ihnen gesagt habe, das geht nicht.

Eigentlich nur, um sie ein bisschen zu befriedigen, haben wir dann gefragt: „Was sind denn Ihre Forderungen?“ Die haben sie dann aufgezählt. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und haben die in ein vernünftiges Deutsch gebracht und diese fünf Punkte aufgeschrieben und haben ihnen dann zugesagt, die werden wir senden. Das haben wir auch getan. Wir haben erst zehn Tage später realisiert, durch die Berichte, die wir bekamen, was da und dort und in jener Stadt passiert war, dass eben nicht nur Berlin und nicht nur Brandenburg, sondern praktisch die gesamte Zone hochgegangen war, dass überall dieselben Punkte in derselben Reihenfolge, in demselben Wortlaut verlangt worden waren. Das heißt, der Rias war, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, zum Katalysator des Aufstandes geworden. Noch nie vorher ist bewiesen worden, mit welcher rasenden Wirksamkeit und Schnelligkeit ein elektronisches Medium in der Lage ist, eine Situation zu verändern.

Ich erinnere mich genau, dass ich zum ersten Mal in meiner Rias-Zeit eine Weisung von unserem amerikanischen Controller, unserem amerikanischen Direktor Gordon Ewing bekommen habe, ein fabel-hafter Mann. Als wir nämlich anfingen, die Erklärung der Streiken-den zu senden, dass man sich am nächsten Morgen, nämlich nun am 17., um 7.00 Uhr früh, am Strausberger Platz treffen sollte. Wir hatten Angst, da kämen nur ein paar Leutchen und die würden verhaftet werden. Und wir haben gesendet, damit da ein bisschen mehr sind als nur ein paar.

Und dieser amerikanische Freund kam mit bebendem Bärtchen und sagte, der Hochkommissar, der Botschafter Dr. Conant, hat angerufen, ob denn der Rias den dritten Weltkrieg beginnen wolle. Ich sage, natürlich nicht. Ja, was ist, wenn die Russen eingreifen? Und was ist, wenn die Russen dann weiter marschieren oder ihre Panzer gleich nach Westberlin rollen lassen? Ich sage, das geht gar nicht. Sagt er: Können Sie das garantieren? Habe ich gesagt, natürlich kann ich das nicht garantieren. Es gab keine weitere Diskussion. Es gab eine Weisung, dies sofort zu unterlassen.

Wie die Berliner John F. Kennedy feierten

Rias-Reporter Jürgen Graf war dabei

Aus: Berliner Morgenpost vom 26. Juni 2003

„Als John F. Kennedy am Vormittag des 26. Juni 1963 in Tegel ankam, wurde er gleich beim Verlassen des Flughafens von der Bevölkerung mit einem Jubel begrüßt, den ich in dieser Intensität nicht erwartet hatte.“ Dieser Moment hat Jürgen Graf beim Berlin-Besuch des U.S.-Präsidenten am tiefsten beeindruckt. „Das war kein verordneter Applaus — das war Begeisterung.“

„Als John F. Kennedy am Vormittag des 26. Juni 1963 in Tegel ankam, wurde er gleich beim Verlassen des Flughafens von der Bevölkerung mit einem Jubel begrüßt, den ich in dieser Intensität nicht erwartet hatte.“ Dieser Moment hat Jürgen Graf beim Berlin-Besuch des U.S.-Präsidenten am tiefsten beeindruckt. „Das war kein verordneter Applaus — das war Begeisterung.“

Als RIAS-Reporter hat Graf den Kennedy-Besuch in einer siebeneinhalbstündigen Live-Reportage festgehalten. „Vielleicht war es auch der Kontrast zum stillen Flughafengebäude, der mich so überwältigt hatte,“ grübelt Graf, denn der Jubel hätte an den weiteren Stationen des Besuchs kaum nachgelassen.

Das RIAS-Team folgte dem U.S.-Präsidenten als dritter Wagen im Konvoi. „Das war die erste Reportage aus einem fahrenden Auto heraus,“ sagt Jürgen Graf, der mit dieser Arbeit Rundfunkgeschichte machte. „Drei Nächte und einen Tag lang hatten wir uns vorbereitet, einen Anhänger mit Verstärker konstruiert und Probefahrten gemacht, um dieses Experiment zu bewältigen,“ erzählt Graf. „Dann machte uns der U.S.-Sicherheitsdienst einen Strich durch die Rechnung und hat den Anhänger als zu unschön verboten.“ […]

Das RIAS-Team folgte dem U.S.-Präsidenten als dritter Wagen im Konvoi. „Das war die erste Reportage aus einem fahrenden Auto heraus,“ sagt Jürgen Graf, der mit dieser Arbeit Rundfunkgeschichte machte. „Drei Nächte und einen Tag lang hatten wir uns vorbereitet, einen Anhänger mit Verstärker konstruiert und Probefahrten gemacht, um dieses Experiment zu bewältigen,“ erzählt Graf. „Dann machte uns der U.S.-Sicherheitsdienst einen Strich durch die Rechnung und hat den Anhänger als zu unschön verboten.“ […]

So blieb nur ein hektischer nächtlicher Umbau der Ausrüstung. Mit einem Minisender im Kofferraum, vier Verstärkern an unterschiedlichen Streckenposten und dem unerschütterlichen Glauben des Tontechnikers Herbert Löwe, dass der Beitrag auch im Sender ankommt, absolvierte das Team den Parcours durch die Stadt — Graf bei geöffnetem Schiebedach auf dem Beifahrersitz des Opel Kapitän stehend.

Trotz aller Hektik wunderte sich das RIAS-Team immer wieder über die Menschenmassen auf kleinsten Balkonen. („Da standen 40, wo eigentlich vier draufpassten“) und die Menschentrauben an den Fenstern — „wir konnten uns nicht erklären, wie die sich noch festhielten.“

Am Rathaus Schöneberg wurde Kennedy von der Menge frenetisch empfangen, dann wurde sie nachdenklich und lauschte seinen Worten, um ihn später jubelnd zu verabschieden, erinnert sich Graf. „Die Stimmung war absolut positiv, bei dieser Rede hätten Störer keine Chance gehabt.“

Erinnerungen an RIAS Berlin

von Robert H. Lochner, US-Direktor RIAS BERLIN 1961–1968

Zwei Kapitel aus dem Buch:

„Ein Berliner unter dem Sternenbanner —

Erinnerungen eines amerikanischen Zeitzeugen“,

Edition Goldbeck-Löwe, Berlin 2002

Mein Interesse für den RIAS bestand schon vor seiner Gründung. Als ich im Herbst 1945 die Nachrichtenabteilung für die US Zonen-Sender leitete, wurde ich ständig über die vergeblichen Verhandlungen mit den Sowjets zwecks gemeinsamer Nutzung des damals einzigen Rundfunksenders in Berlin auf dem Laufenden gehalten; diesen hatten die Sowjets als Erste mit Beschlag belegt. Die Verhandlungen scheiterten, als Oberst Tulpanow im November als „letztes Angebot“ eine Stunde Sendezeit pro Tag für die drei Westalliierten und die restliche Zeit für die Sowjets auf den Tisch legte (damals wurde nachts noch nicht gesendet). So fingen wir von amerikanischer Seite im Februar 1946 mit dem „DIAS“ — „Drahtfunk im Amerikanischen Sektor“ an. Im Krieg hatte sich schnell herausgestellt, dass die Mittelwellen-Sendetürme ideale Ortungspunkte für die alliierten Flugzeuge abgaben. So hatten die Nazis das Drahtfunksystem entwickelt — einfache Empfänger, die an die Telefonleitung angeschlossen wurden. Während die Mittelwellensender bei herannahenden alliierten Bombern den Sendebetrieb unterbrechen mussten, konnte man über Drahtfunk weitersenden und somit die für die Stadtbevölkerung so wichtige Information fortsetzen, wie viele Minuten die alliierten Flugzeuge etwa noch von Berlin, Frankfurt, usw. entfernt waren. Nach Kriegsende waren schätzungsweise noch mehr als 30 000 dieser Drahtfunkempfänger in Berlin in Betrieb, und über die konnten wir dann die erste Alternative zum sowjetischen Programm anbieten. Bald konnten wir aber mit einem erbeuteten transportablem Wehrmacht-Transmitter, der heute noch im RIAS-Museum zu sehen ist, mit den viel weitreichenderen Mittelwellensendungen beginnen und änderten den Namen in „Rundfunk im Amerikanischen Sektor.“

Später kamen noch ein Mittelwellen- und ein UKW-Sender in Hof in Bayern dazu, um den südlichen Teil der sowjetischen Zone zu erreichen, da dies den Berliner Sendeanlagen nicht möglich war. Einer der kuriosesten Aspekte der Sowjet-Blockade Berlins war, dass sie die Verbindung vom RIAS-Sendehaus in Berlin zu den Verstärkerstationen in Hof nicht gekappt haben, wo sie doch sonst so viel Mühe auf die Störung des RIAS verwendet haben. Ich habe immer gehofft, dass heute mit der Öffnung der Moskauer Archive dieses Mysterium geklärt würde; das geschah bisher aber nicht. Dass die Sowjets die RIAS Landverbindung aus Versehen nicht gekappt haben, ist kaum vorstellbar.

Der UKW-Sender Hof konnte allerdings nicht Dresden erreichen, das daher über Jahrzehnte von DDR-Bewohnern das „Tal der Ahnungslosen“ genannt wurde. Ich erlebte einmal bei einem Schulfreund in Königs-Wusterhausen — er war Augenarzt die diesbezügliche Wirksamkeit des RIAS. Bei einem Besuch kam ein Kollege meines Freundes, ein Zahnarzt, vorbei, um Rat zu suchen. Man hatte ihm eine beruflich viel attraktivere Stellung in Dresden angeboten, die er aber, wie er meinem Freund erläuterte, nicht annehmen würde, da er ja dort den RIAS nicht mehr empfangen könnte und sich völlig von der Welt abgeschnitten fühlen würde. Sein Problem war, dass er diesen Grund natürlich nicht den Behörden gegenüber angeben konnte…. Besagtem Schulfreund bot ich mehrfach an, ihn, und am darauffolgenden Tag seine Frau, im Kofferraum meines geräumigen Buick in die Freiheit zu bringen. Es wäre wohl gefahrlos gewesen, da ich mit meinem Diplomatenpass bei der Sektorengrenzkontrolle keinerlei Sach- oder Autokontrolle unterlag — nur der Diplomatenpass durfte von den Vopos (Volkspolizei) angesehen werden, nicht aber zum Beispiel das Innere des Wagens oder des Kofferraumes. Eine Aktion dieser Art war seitens des US Militärs und der US Mission strengstens verboten, und ich habe auch nie von einem solchen Unterfangen erfahren. Mein Freund lehnte ab; er war im Gebiet um Königs-Wusterhausen weit und breit der einzige Augenarzt, und er fühlte sich seinen Patienten gegenüber verpflichtet und verantwortlich. Dafür konnte er es sich leisten, als Einziger in seiner Wohngegend bei den vielen SED Wahlen und Jubeltagen nicht zu flaggen. Auch durfte er, wohl als „Belohnung“ für sein Bleiben, mit seiner Frau nach Ägypten reisen. Diese Konzession der SED an „bleibende“ Ärzte hörte aber schlagartig auf, als aus der Gruppe der Grossmanns — so hießen meine Freunde — ein anderer Arzt die Reise als Gelegenheit zur Flucht nutzte.

Strenge Kontrollregeln galten auf der Transitstrecke von Berlin nach Westdeutschland. Allerdings sorgten dort unsere eigenen Leute für Lästigkeiten und einmal sogar für Ärger. Das begann mit der sinnlosen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, während die DDR doch 100 km/h zuließ. Es war schon frustrierend, auf dieser öden Strecke die ost- und westdeutschen Autos an uns vorbeibrausen zu sehen. Um sicherzugehen, dass man nicht zu schnell fuhr, wurde von dem Sergeanten, der unsere Reisepapiere(travel orders, von der US Mission ausgestellt) an der Grenze kontrollierte, dem Kollegen am anderen Ende der Transitstrecke die Abfahrtszeit telefonisch durchgegeben; dieser wusste dann, wann man frühestens bei ihm vorfahren durfte. Dazu kam, dass man zu Beginn der Reise durch die Zone aussteigen musste, um sich im ersten Stock des westlichen Kontrollgebäudes von einem Sergeanten langatmig anhand von Landkarten die Abzweigung nach Leipzig oder Dresden — die einem ja verboten war, zu befahren — erklären zu lassen. Alle Einwände, dass ich die Strecke schon Dutzende Male gefahren sei, nutzten nichts; ich musste die Instruktionen jedes mal von neuem über mich ergehen lassen. Angenehm war, dass wir an den sich vor dem östlichen Kontrollpunkt oft kilometerweit stauenden Wagen mit Berliner oder westdeutschen Nummernschildern nicht nur vorbei fahren durften, sondern mussten; das brachte uns oft Proteste von den wartenden deutschen Autoinsassen ein. Wir sollten so demonstrieren, dass die DDR für die Alliierten nicht zuständig war und unsere Pässe und travel orders, die wir auch in russischer =Übersetzung mit uns führten, nur am sowjetischen Kontrollhäuschen eingesehen werden durften. Hier gab es nie Unannehmlichkeiten: man sah die Sowjets nie das undurchsichtige Schiebefenster ging nur einen Spalt hoch und die Papiere kamen nach Sekunden wieder zurück.

Dafür habe ich am sowjetischen Kontrollpunkt einmal durch einen Landsmann Ärger bekommen. Ich fuhr mit meiner Familie im Sommer nach Dänemark an den Strand und ließ vor der Reise meinen Wagen an unserer Tankstelle durchchecken. Entsetzt merkten wir am sowjetischen Kontrollhäuschen, dass der Kühler auf einmal dampfte. Es stellte sich heraus, dass an der Tankstelle der Kühlwasserdeckel nicht wieder aufgeschraubt worden war; er lag aber glücklicherweise noch unter der Motorhaube. Ich klopfte ans sowjetische Fenster und erklärte mein Dilemma. Der Beamte war sehr nett und zeigte mir einen Wasserhahn, der vielleicht fünfzig Meter entfernt war, wo ich mir in einem Strandeimerchen Wasser holte.

Der Vorfall wurde von einem in entgegengesetzter Richtung haltenden amerikanischen Oberst beobachtet und der US Mission gemeldet: ich hätte verbotenerweise mit einem sowjetischen Offizier „verhandelt“ und sei unerlaubt an dem östlichen Kontrollpunkt „herumgewandert“ . Am Ende der Ferien, etwa drei Wochen später, wieder am amerikanischen Kontrollpunkt vor Berlin angelangt, fragte mich der Sergeant, als ich ihm meine Papiere zeigte, mit ernstester Miene, ob ich der Halter des Wagens mit dem Kennzeichen so und so sei und teilte mir mit, er müsse mich festnehmen. Die wochenalte Meldung über die oben beschriebene Geschichte mit dem Kühlwasserholen lag unerledigt auf seinem Tisch. Ich versuchte, ihm die Sache zu erklären — umsonst. Da verwies ich auf meinen Rang als RIAS-Direktor — der zweithöchste in der US Mission — und forderte, mit seinem Vorgesetzten zu sprechen. Als der Sergeant ihn anrief und den Fall berichtete, sah ich, wie er den Hörer vom Kopf weghielt — so sehr muss ihn sein Vorgesetzter angeschrieen haben. Bleich und stammelnd entschuldigte er sich, und der absurde „Fall“ war für immer erledigt.

Zurück zum RIAS. Stets wurde der RIAS gestört; die erst sowjetischen, dann DDR-Störsender konnten aus technischen Gründen nur gegen die Mittelwellen-, nicht aber die UKW- Sender eingesetzt werden; diese erreichten aber eben nicht Dresden. Die Störsender wurden inhaltlich teilweise völlig sinnlos eingesetzt; auch eine Beethoven-Symphonie über RIAS wurde zum Beispiel als gefährlich angesehen und gestört.

Schon als ich bei der Rückkehr von Saigon im Herbst 1957 in Berlin Station machte, sollte ich RIAS-Direktor werden, aber das zerschlug sich, weil man in Washington der Ansicht war, nach zwölf Jahren im Ausland sei es nun höchste Zeit, dass ich mal eine Amtszeit — die erste und einzige — in der Zentrale absolvierte.

Die siebeneinhalb Jahre als Leiter des RIAS waren, von üblichem gelegentlichem Ärger abgesehen, sehr harmonisch und von der Aufgabe her sehr befriedigend. Mit den wechselnden anderen fünf amerikanischen Kollegen, die alle fehlerfrei Deutsch sprachen, bin ich stets gut gefahren, aber ich hatte vor allem vom Anfang bis zum Ende meiner Zeit mit den beiden führenden deutschen Mitarbeitern, dem politischen Direktor und späteren Intendanten Roland Müllerburg und dem Programmdirektor und späteren langjährigen stellvertretenden Direktor Herbert Kundler ein ideales Vertrauensverhältnis. In einer Art Dreierdirektorium haben wir zusammen den Sender geleitet. Das konnte nur gut gehen, weil sich in meiner RIAS Zeit nie ein ernster Konflikt zwischen amerikanischen und deutschen Interessen entwickelte.

Besonderes Vergnügen bereiteten mir die politischen Kabarettsendungen, allen voran „Die Insulaner“ von Günter Neumann. Diese vertrugen sich durchaus mit der absolut objektiven Nachrichtengebung — auch über amerikanische Rückschläge irgendwo in der Welt wurde selbstverständlich umfassend berichtet — und der sauberen Trennung von Nachricht und Meinung. Schon damals, zum Beispiel im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ , war diese Trennung notorisch verwischt, und sie ist heute in zahlreichen Printmedien und elektronischen Sendungen überhaupt nicht mehr anzutreffen.

Ein Beispiel lebendiger Demokratie waren für die Hörer im Osten die Schulklassengespräche, die zunächst vom RIAS-Mitglied Rudolf Ossowski 1951 „erfunden“ und bis 1979 geführt wurden. Von 1979 bis 1993 leitete dann Manfred Rexin die Gespräche. In dieser Sendung „Prominente zu Gast“ konnten Schüler der Abiturklassen kritische Fragen an Spitzenpolitiker stellen, vom Bundespräsidenten und Bundeskanzler angefangen.

Beliebt waren auch die Konzerte der RIAS Big Band unter der Leitung von Werner Müller, sie hatten eine große Zuhörerschaft in der SBZ (sowjetisch besetzte Zone). Die Zeit des Jazz scheint heute leider vorbei zu sein — die RIAS Big Band, die die formelle Auflösung des RIAS noch um Jahre überlebte, steht im Sommer 2001 kurz vor ihrer Auflösung.

Die schöne Zeit sollte allerdings schlimm für mich enden. Der Direktor der USIA unter Präsident Johnson, Leonard Marks, wollte sich vor allem durch Einsparungen in seiner Organisation beim Präsidenten Liebkind machen. Nun war der RIAS, der damals noch zu 60% von amerikanischer Seite finanziert wurde, die kostspieligste Übersee-Einrichtung der USIA. Anfang 1968 schickte mir Marks einen persönlichen Freund von sich „als Berater“ ins Haus, der kein Wort Deutsch konnte und als Eigentümer von drei kleinen UKW-Sendern in USA überhaupt kein Verständnis für einen großen europäischen Rundfunkbetrieb hatte. Dieser Alex Buchan sagte einmal zu mir: „In meinem Sender spielt ein Diskjockey die Musik von Platte oder Band und reißt zur vollen Stunde die Nachrichten vom AP Ticker ab und liest sie vor; wozu brauchst Du 500 Leute?“ Er brachte große Unruhe in den RIAS, denn er ging zum Beispiel mit meinem Stellvertreter durchs Haus, sah in Büros oder Studios hinein, fragte, „was machen die hier?“ und zog dann oft einen Schreibblock mit Stift heraus und stellte laut, wenn auch auf Englisch (das die meisten Mitarbeiter verstanden), fest, die Position könne man einsparen.

Ich versuchte, mich unter anderem damit zu wehren, dass ich zu ihm sagte: selbst angenommen, dass wir uns auf amerikanischer Seite über drastische Kürzungen einig wären — und ich bin entschieden dagegen — , können wir doch solche Änderungen nicht ernsthaft diskutieren, ohne den deutschen Partner, das Gesamtdeutsche Ministerium, zu konsultieren, das immerhin 40% unseres Budgets bezahlt. Dies aber lehnte Buchan ab. Selbstverständlich hielt ich trotzdem das Ministerium durch Müllerburg auf dem laufenden. Als meine Obstruktion dem USIA-Direktor zu dumm wurde, reiste er selber nach Bonn und hatte eine heftige Auseinandersetzung mit Minister Herbert Wehner. Dieser benutzte das schon vor ihm von Berliner Regierenden Bürgermeistern verwendete Bild von den zwei Säulen, auf denen die amerikanische Garantie-Präsenz in Berlin beruhe, den Schutztruppen und dem RIAS, und man werde auf deutscher Seite unter keinen Umständen zulassen, „dass der RIAS emaskuliert werde.“ Wenn es nur ein Geldproblem sei, darüber könne man ohne weiteres reden.

So kam es dann auch. Die Finanzierung wurde auf 90% deutsch und 10% amerikanisch umgestuft. Einige organisatorische Wechsel wurden vorgenommen, die diese Änderung widerspiegelten: aus dem amerikanischen RIAS-Direktor wurde ein „Chairman“ mit nur noch einem Stellvertreter, und dieser Chairman hatte fortan nur noch die Stellung eines überwachenden Rundfunksratsvorsitzenden bei den deutschen Sendern. Als erster deutscher Intendant wurde dann Roland Müllerburg ernannt. Gegen Ende der RIAS-Zeit, nach der Wiedervereinigung, wurde die Finanzierung von amerikanischer Seite auf 1% reduziert. Ich halte es für einen schweren Fehler, dass nach der Wiedervereinigung der RIAS abgeschafft wurde. Er war für Millionen in der DDR die Hauptnachrichtenquelle und man hat nach der Einheit den „Ossis“ so viele Änderungen auferlegen müssen, dass man ihnen „ihren“ Sender hätte lassen sollen. Der RIAS ging mit dem ebenfalls vom Bund finanzierten Deutschlandfunk Köln und dem Restbestand des DDR-Hörfunks, dem 1990 aus „Stimme der DDR“ und „Radio DDR 2“ in Berlin Oberschöneweide in der Nalepastraße erwachsenen Deutschlandsender Kultur („DS Kultur“ ) am 1.1. 1994 in dem neuen DeutschlandRadio auf — mit zwei Standorten, Berlin und Köln.

Obwohl Marks sein Geldziel erreicht hatte, bezichtigte er mich, gemeinsame Sache mit den Deutschen gemacht zu haben und verfügte meine Strafversetzung an die amerikanische Botschaft in Bern. Alle meine RIAS-Vorgänger waren in höchste Positionen der USIA aufgerückt; ich wurde eine Rangstufe nach unten versetzt und zum vergleichsweise sehr bescheidenen Presse- und Kulturattaché in der Schweiz ernannt. Ich erfuhr davon zuerst durch einen Anruf meines Vorgängers in Bern. Als ich ihn nach dem ersten Schreck fragte, was denn so seine Aufgaben seien, erwähnte er als erstes, gute Beziehungen zur Neuen Zürcher Zeitung zu pflegen. Ich: Gut, aber doch wohl nicht sehr viel Zeit beanspruchend (ich habe dann in meinen drei Jahren in Bern den mir schon aus Deutschland gut bekannten Chefredakteur Fred Luchsinger einmal im Jahr besucht und mich mit ihm eine Stunde über amerikanische Außenpolitik unterhalten; jedes Mehr wäre aufdringlich gewesen). Was noch? Ja, so ein oder zweimal pro Jahr gibt die Amerikanische Botschaft eine Presseverlautbarung heraus. Ich: auch fein, aber was noch? Lange Pause. Den Schweizern bei der Entwicklung der Demokratie zu helfen, wie es Aufgabe der USIA in vielen Entwicklungsländern ist, entfiel ja wohl. Schließlich fiel ihm ein, dass die Schweizer großes Interesse an den Mondlandungen hatten (Neil Armstrong trug eine schweizer Uhr); diesbezügliches Material zu verteilen und den Besuch der Apollo 13 Astronauten in der Schweiz zu begleiten, war dann auch das einzig Nützliche, was ich in den drei sonst schönen Jahren in Bern anstellte.

Marks hatte die Unverfrorenheit, zum RIAS zu kommen und der versammelten Belegschaft mitzuteilen, wie er es bedauere, dass er mich für die so viel wichtigere Aufgabe in Bern abkommandieren müsse. Das laute höhnische Gelächter der Mitarbeiter war mir ein großer Trost. Aber es war schon bitter für mich, dass mich meine eigene Regierung für siebeneinhalb Jahre am RIAS mit einer Strafversetzung belohnte, während ich von deutscher Seite bei der Abschiedsfeier von Minister Wehner das Grosse Verdienstkreuz der Bundesregierung für die Arbeit beim RIAS und die Aufbauarbeit an der deutschen Presse und dem Rundfunk in der ersten Besatzungszeit entgegennehmen durfte. Dazu kamen später die höchste Auszeichnung Hessens, die Wilhelm Leuschner-Medaille, sowie der Verdienstorden Berlins. Im Sommer 2000 erhielt ich die Lucius D. Clay-Medaille, die alljährlich von der Federation of German-American Clubs vergeben wird.

Es ist ein schönes Gefühl, dass ich heute in das RIAS-Gebäude gehen kann, um gelegentlich an Sendungen des DeutschlandRadios teilzunehmen. Es ist schön, dass das RIAS-Logo auf dem Dach unter Denkmalschutz gestellt wurde und erhalten bleibt. Auch war ich gern bei der Umbenennung des Platzes vor dem RIAS-Gebäude in „Hans-Rosenthal-Platz“ am 2. 4. 1993 (also noch zu RIAS-Zeiten) anwesend; der beliebte Quizmaster, der 1948 als Aufnahmeleiter zum RIAS kam, moderierte ab 1954 die Sendung „Wer fragt, gewinnt“ , und wurde durch sie bekannt. Berühmt wurde er durch die ZDF-Fernsehsendung „Dalli Dalli“ , die er 1971 erfand und bis 1986, einem Jahr vor seinem Tod, moderierte. Seine Quizshow wurde eine der meistgesehenen Sendungen in der DDR.

Eine etwas bizarre Nebentätigkeit während der RIAS-Jahre sei hier noch erwähnt. Als Mitglied der US Mission hatte ich jederzeit Zutritt zu dem US-Document Center, in dem unzählige erbeutete Nazi-Personalakten aufbewahrt waren (hier fand ich auch in der Globke-Akte all meine Eindrücke von Adenauers Staatssekretär aus meiner Bonner Zeit bestätigt). In den sechziger Jahren wurden viele Rotary Clubs in Westdeutschland und Berlin gegründet; einige Male wurden für rotarische Ämter Kandidaten mit zweifelhafter politischer Vergangenheit vorgeschlagen. Ich überprüfte daher auf Bitte von Rotary eine ganze Reihe solcher Fälle und konnte so noch rechtzeitig unterschlagene, teilweise schlimme, Nazivergangenheiten aufdecken.

Die herausragenden Ereignisse meiner RIAS Zeit waren der Mauerbau und der Kennedy-Besuch.

Der Kennedy-Besuch

Fast vier Wochen vor dem Besuch Präsident Kennedys in Deutschland im Juli 1963 wurde ich nach Washington gerufen, um ihn kennen zu lernen und ein paar Sätze auf Deutsch mit ihm einzustudieren. Irgendwie kam aber immer etwas dazwischen, und man nahm mich nur einmal mit, um seinen Redestil bei einer Ansprache an der American University zu studieren. Kaum in Berlin zurück, holte man mich wieder nach Washington, und diesmal klappte es. Erst durfte ich an einer Konferenz des Präsidenten mit Führern verschiedener Religionsgemeinschaften im Weißen Haus teilnehmen, bei der sein Bruder, Justizminister Robert Kennedy, ihn als „Mr. President“ anredete. Dann brachte mich der politische Berater des Präsidenten, McGeorge Bundy, in das Oval Office, wo ich den Präsidenten in seinem Schaukelstuhl vorfand. Ich hatte mit der Schreibmaschine einige einfache deutsche Begrüßungsworte in großen Buchstaben auf ein Blatt Papier geschrieben, gab es dem Präsidenten, sprach ihm den ersten Satz langsam vor und bat ihn, ihn nachzusprechen. Er tat dies sehr wenig befriedigend, und als er hochguckte und mein wohl leicht bestürztes Gesicht sah, sagte er: „not very good, was it?“ Was sagt man darauf zu einem Präsidenten?…. Mir fiel nichts Besseres ein, als möglichst ermutigend zu antworten: „na, jedenfalls besser als Ihr Bruder Bobby.“ Der hatte nämlich bei seinem Besuch in Berlin einige Monate vorher versucht, ein paar Sätze auf Deutsch zu sagen, die aber schlicht unverständlich waren. Glücklicherweise reagierte der Präsident mit Humor; nach einer Unterbrechung durch ein längeres Telefongespräch mit dem Zeitungskolumnisten Joseph Alsop über alle möglichen Staatsgeheimnisse brach er unsere Übung ab und sagte lächelnd zu McGeorge Bundy: „Die Fremdsprachen wollen wir lieber den Damen überlassen.“ Mrs. Kennedy sprach bekanntlich fließend französisch.

Die vier Tage in Köln, Bonn, Frankfurt und Berlin waren dann über die zu erwartende Hektik hinaus reichlich nervenaufreibend. Dadurch, dass ich nicht mit der offiziellen Delegation aus Washington anreiste, sondern zwei Tage vorher von dem Gespräch mit Kennedy wieder nach Deutschland zurückgekehrt war, hatte sich niemand um die Spezialausweise für mich gekümmert, die man bei solchen Anlässen braucht. Schon bei der Ankunft in Köln-Bonn, wo ich Kennedys Ankunftsrede zu übersetzen hatte, wollte man mich nicht zu ihm lassen, und nur mit Beschwerden und Drohungen schaffte ich es, noch gerade rechtzeitig zu ihm zu gelangen. In der Frankfurter Paulskirche übersetzte ich Kennedys Rede simultan von einer Tonkabine aus, die hinter dem Raum lag. Als ich mich am Ende durch die herausströmende Menge gekämpft hatte, war der offizielle Konvoi längst unterwegs nach Wiesbaden, wo das Abendessen stattfinden sollte. Ich musste einen wildfremden Autofahrer, der auch nach Wiesbaden wollte, bitten, mich mitzunehmen, und mir in seinem Wagen meinen Smoking anziehen. Auch hier kam ich gerade noch rechtzeitig an.

Der Empfang in Köln, Bonn und Frankfurt war schon enthusiastisch gewesen, verblasste aber gegen den in Berlin. Als wir im offenen Cadillac losfuhren, saßen Kennedy und Adenauer auf dem Rücksitz, und Willy Brandt und ich vor ihnen auf den Klappsitzen. Nach kurzer Zeit schlug Kennedy vor, man solle doch, um besser gesehen zu werden, stehen. Brandt und ich klappten also unsere Sitze hoch, die drei Herren hielten sich stehend an einer Stange an der Trennscheibe zwischen ihnen und dem Fahrer fest, und ich kroch zwischen ihren Beinen zum Rücksitz und kam mir recht überflüssig und lächerlich vor, da im Fond des Wagens in einsamer Pracht zu sitzen. Aus dieser Position war jedes Dolmetschen unmöglich, aber in den wenigen Fällen von Bemerkungen zwischen Kennedy und Adenauer besorgte Willy Brandt dies sehr elegant.

Auf der Treppe zum Rathaus Schöneberg rief mich Kennedy zu sich und bat mich, ihm auf einen Zettel „I am a Berliner“ auf Deutsch aufzuschreiben; dummerweise hatte ich kein Papier bei mir, so dass ich, als wir in Willy Brandts Büro eintrafen, in dessen Schreibtischschubladen suchte und dort einen Bogen weißes Papier fand. Ich übte dann die Aussprache von „Ich bin ein Berliner“ mit dem Präsidenten in Willy Brandts Büro. McGeorge Bundy, seinem politischen Berater, wurde während der Rede sofort klar, dass die Aussage dadurch, dass sie auf Deutsch gemacht wurde, beträchtlich an Bedeutung gewonnen hatte. Als sich alle nach der Rede nochmals kurz in Brandts Büro aufhielten, konnte ich angesichts des Auftrags, mich immer in der Nähe des Präsidenten aufzuhalten, falls er mit Deutschen ins Gespräch käme, nicht umhin zu hören, wie Bundy zu Kennedy sagte: „I think that went a little too far“ („Das ging wohl ein bisschen zu weit“). Kennedy überlegte kurz und nahm dann einige Änderungen in seiner zweiten großen Rede vor, die er nachmittags in der Freien Universität halten sollte; diese Änderungen liefen auf einen etwas versöhnlicheren Ton gegenüber den Sowjets hinaus. Ich trug an Ort und Stelle die Änderungen in meine Kopie seiner Rede ein. Bis dahin und auch später sagte Kennedy absprachegemäß keinen anderen Satz auf Deutsch, und ich meine, dass er diese gewollte Steigerung der Aussage spontan unter dem Eindruck des überwältigenden Empfangs durch die Berliner gemacht hat.

Leider war ich bei der Geschichte machenden „Ich bin ein Berliner“ -Rede gerade nicht dran als Dolmetscher. Da ich schon in Köln, Bonn und Frankfurt, und morgens in Berlin beim Empfang am Flughafen und beim Treffen mit dem DGB gedolmetscht hatte, setzte Bundy als kollegiale Geste Adenauers Dolmetscher Heinz Weber ein, mit dem ich über viele Jahre eine angenehme Arbeitsteilung bei solchen Anlässen hatte.

In drei Tagen erhält man als Dolmetscher, der sich ständig in der Nähe zu halten hat, einen recht genauen Eindruck. Der meine von Kennedy verstärkte nur die überaus positive Einstellung, die ich schon vorher zu ihm hatte. Mir fiel vor allem auf, dass er in der ganzen Zeit niemals zu irgend jemandem ein ungeduldiges oder unwirsches Wort sagte — sehr im Gegensatz zu Vizepräsident Johnson zwei Jahre vorher. Auch bekam ich zum Beispiel deutlich mit, auf einer Bank hinter Adenauer und ihm bei der Messe im Kölner Dom, welche Schmerzen ihm sein Rückenleiden bereitete, als er sich mehrfach hinkniete und dann wieder auf die Bank setzte.

Vom Tod Kennedys im November 1963 erfuhr ich beim Abendessen im amerikanischen Offiziersklub Harnack House. Wie in der Nacht der Mauer raste ich zum RIAS. Wir stellten sofort das Programm auf ernste Musik um, und ebenfalls wie in der Nacht des Mauerbaus, brachten wir zunächst alle 15 Minuten Nachrichten, später dann viele Reportagen aus Amerika. Sehr bald schon hatte Willy Brandt über den RIAS die Berliner aufgefordert, Kerzen in die Fenster zu stellen. Es war ein tief bewegendes Bild, als ich spät am Abend nach Hause fuhr und überall in Berlin in den Fenstern Kerzen brennen sah. Ich meine, dass die Berliner, die den strahlenden Kennedy erst vor wenigen Monaten so begeistert begrüßt hatten, mehr um ihn getrauert haben als die Bürger irgendeiner anderen Stadt, selbst in USA.

Briefe, die uns nie erreichten.

Das „Klingende Sonntagsrätsel“ und die Briefe aus der DDR

von Christian Bienert

„Herr Bienert — wir haben Post für Sie!“ „Was bitte haben Sie?“ Ich dachte, ich hätte mich verhört. Mein Antrag auf Akteneinsicht schlummerte immer noch in einem meiner gewaltigen Papierberge, ich hatte ihn noch nicht mal ausgefüllt, geschweige denn abgeschickt. „Wir haben Post für Sie! Zwei große Metallkoffer mit einer Unmenge von Karten und Briefen zum ðKlingenden SonntagsrätselÐ im RIAS — adressiert an Hans Rosenthal, seine engste Mitarbeiterin Marlies Kahlfeldt und an Sie — Christian Bienert.“ Ich konnte es nicht glauben. „Wo kommen die denn nach mehr als zehn Jahren her?“ „Eine lange Geschichte“, antwortete die freundliche Dame, „am besten, Sie kommen mal mit Frau Kahlfeldt vorbei.“

Angefangen hatte alles viel, viel früher. Am 7. März 1965 startete der RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) eine neue Sendereihe: „Das Klingende Sonntagsrätsel“. Sechs Melodien wurden gespielt. Zu jeder stellte Hans Rosenthal eine Frage. Die Antwort war jeweils ein Buchstabe. Zusammengesetzt ergaben sie dann das Lösungswort. Und wer die richtige Lösung an den RIAS schrieb, konnte — mit etwas Glück — gewinnen.

Von der ersten Sendung an war das „Sonntagsrätsel“ ein voller Erfolg. Die Beteiligung war erheblich höher, als man sich erhofft hatte. Rund 93% der Post kamen aus West-Berlin, 1% aus dem Gebiet um Hof — der RIAS hatte dort ebenfalls Sender — und 6% aus der DDR. Sei es ohne Absender mit einer westlichen Hilfsadresse (meist ein Verwandter oder Freunde in der Bundesrepublik oder West-Berlin), sei es nur mit einem Kennwort als Absender. Die Zuschriften aus der DDR waren für den RIAS besonders wichtig, boten sie doch eine der wenigen Möglichkeiten, herauszufinden, ob und wie der RIAS wo gehört wurde.

Während meines Studiums stieg ich in das Schreiben des „Sonntagsrätsels“ ein. Ich sprach mit Hans jede Woche die Musiken ab, machte die Aufnahmeleitung und mühte mich mit den Zwischentexten. Er hatte eine gewaltige Geduld mit mir — auch wenn ihm oft der Faden riss: Meine Schreibe war nicht seine Spreche, seine Spreche konnte ich nicht schreiben. Es war, als wolle man zwei Eisenbahnzüge — aus verschiedenen Richtungen kommend — gleichzeitig in ein Gleis münden lassen. Irgendwann war es dann soweit: Ein Zug, und er fuhr auf einer Strecke. Hans stand auf dem Führerstand, ich schippte Kohle. Die Sendung lief und lief. Auch als der RIAS — ich weiß nicht, zum wievielten Male — seine Hörer wieder einmal neu entdecken wollte und wieder einmal Beliebtes und Erfolgreiches aus dem Programm flog, das „Sonntagsrätsel“ blieb. Die Sendung war der Hörerpostrenner!

Nach der Wende: Post für Christian Bienert und Marlies Kahlfeldt.

Bis zu seinem Tod 1987 war Hans Rosenthal der beliebte Moderator des „Klingenden Sonntagsrätsels“.

Vom MfS einbehaltene Postkarten, die den RIAS erst mehr als zehn Jahre nach der Wende erreichten.

Es war 1986 — Hans Rosenthal war schon nicht mehr Chef der RIAS-Unterhaltungsabteilung, er hatte seine eigene Produktionsfirma und machte fast nur noch Fernsehen. Doch sein „Sonntagsrätsel“ moderierte er weiter. Jetzt als freier Mitarbeiter. Und da geschah das, womit keiner gerechnet hatte, und das Einzige, wovor Hans in seinem Leben wirklich Angst hatte: Er wurde schwer krank. „Dalli, Dalli“ im ZDF musste abgesagt werden, beim „Sonntagsrätsel“ — es war in über zwanzig Jahren noch nie ausgefallen — setzte ich Wiederholungen alter Sendungen ein. Zwei, drei Mal ging das gut, dann vertrat ich ihn am Mikrofon.

Hans kam langsam wieder auf die Beine und erholte sich halbwegs. Einer seiner ersten Wege führte ihn in den RIAS, um sein „Sonntagsrätsel“ aufzunehmen. Am 21. November 1986 erwarteten ihn im RIAS-Studio zwei Waschkörbe voller Genesungswünsche und mehr als zwanzig Journalisten und Fotoreporter. Die Tontechnikerin, der Toningenieur und ich — wir hatten kaum Platz.

Sieben Wochen lang moderierte Hans sein Rätsel, zuletzt am 11. Januar 1987. Es war die 1.071. Sendung. Am 10. Februar 1987 starb Hans Rosenthal. Drei Tage später saß ich zum ersten Mal beim „Sonntagsrätsel“ am Mikrofon, ohne dass Hans mir im Krankenhaus kritisch zuhörte, und musste den Hörern sagen: „Es wird nie wieder eine Sendung geben von und mit Hans Rosenthal.“

Hans hatte gehofft, sein „Sonntagsrätsel“ würde weitergehen. Der damalige RIAS-Intendant, Dr. Peter Schiwy, und der langjährige RIAS-Programmdirektor, Prof. Herbert Kundler, respektierten diesen Wunsch und baten mich, das „Sonntagsrätsel“ weiterzuführen. Bei einer so stark personengebundenen Sendung konnte ich das nur schaffen, wenn die Hörer mir halfen. Und sie haben geholfen. Mehr als das! Obwohl die meisten, die hätten schreiben wollen, nicht schreiben konnten oder ihre Post nicht bei uns ankam — die Hörerbindung riss nicht ab, die Menge an Post blieb gleich.

Bis 1989. Noch im September bekam das „Sonntagsrätsel“ rund 12.000 Zuschriften. Davon ca. 500 aus der DDR. Dann öffnete sich die Mauer und damit die Schleusen, die den ungehinderten Postverkehr zwischen Ost und West so lange eingedämmt hatten. Der RIAS wurde von einer wahren Brief- und Kartenlawine überrollt: Waren es im November noch rund 40.000 Zuschriften, so stieg die Zahl im Dezember auf 54.000. Im Januar 1990 erreichten den RIAS rund 155.000 Zuschriften — davon rund 126.000 aus der DDR. Im März 1990 bekamen wir 355.000 Briefe und Karten, davon 330.000 aus der DDR. Ein einmaliges Phänomen in der deutschen Rundfunklandschaft.

Zum „Sonntagsrätsel“ schrieben die Menschen jetzt viel mehr als nur das Lösungswort. Oft ganze Lebensgeschichten. Viele Male habe ich gelesen: „Wir haben in der DDR Bilanz gezogen — wir machen jetzt endlich das, was wir wollen. Oder: Was wir immer wollten!“ All dieses Zögern, dieses tastende Umgehen mit den politischen Verhältnissen spiegelte sich wider in den Briefen an eine völlig harmlose, unpolitische Sendung wie das „Sonntagsrätsel“. Es war — wie der RIAS überhaupt — über lange Jahre zu einem Freund geworden, dem man sich gerne anvertraut.

Ich saß damals im RIAS in der Sendeleitung. Als Leiter vom Dienst im Schichtdienst. Entweder 8 bis 16, 16 bis 0 oder 0 bis 8 Uhr. Das „Sonntagsrätsel“ machte ich nebenbei. Eine liebenswerte Kollegin, Christa Kohl, sichtete wöchentlich die Post zum Rätsel. Anfragen schickte sie mir per Hauspost. Die Beantwortung erledigte ich dann mit Marlies Kahlfeldt aus der Abteilung Unterhaltung. Damit war jetzt Schluss. Waren bislang zehn bis zwanzig zu bearbeitende Briefe gekommen, kamen jetzt Hunderte pro Woche. Und immer wieder die Frage: „Kommt denn unsere Post nun wenigstens an? Jetzt wird doch hoffentlich nicht mehr abgefangen Gebt mal ein Zeichen — meldet Euch!“

Hans Rosenthal hatte mir, als wir über Post sprachen, immer wieder gesagt: „Glaub mir, mein Junge,“ — er sagte immer „mein Junge“ zu mir — „wenn die Menschen aus der DDR uns schreiben könnten, wenn ihre Post durchkäme, wir würden in Zuschriften ersticken.“ Ich habe damals nur „Jaja“ gesagt. Und als ich dann erstickte, konnte ich ihm nicht mehr sagen, wie Recht er gehabt hatte.

Nie waren mir Anfragen zum „Sonntagsrätsel“ wichtiger als in dieser Zeit. Diese Post, diese Briefe von Menschen, die all die Jahre nicht hatten teilnehmen können, mussten sofort beantwortet werden. Das sah im RIAS leider nicht jeder so. Ich hatte größte Schwierigkeiten, Marlies Kahlfeldt, die noch mit anderen Arbeiten betraut war, die aber praktisch jeder hätte machen können, ausnahmslos für das „Sonntagsrätsel“ zu bekommen. Ich begann zu verzweifeln. Der RIAS hatte jahre-, jahrzehntelang für die zwangsweise schweigende Mehrheit gesendet, immer ins Blaue hinein. Und nun konnten diese Menschen sich endlich melden, wollten ein Zeichen, und ich sollte es nicht geben können. Ich höre meinen damaligen Vorgesetzten leider heute noch: „Herr Bienert, wir sind doch kein Schreibbüro!“

Mein Programmdirektor war zu dieser Zeit Siegfried Buschschlüter. Er half mir. Er nahm mich beim Leiter vom Dienst aus dem Schichtdienst und steckte mich zusammen mit Marlies Kahlfeldt in ein Büro. Und da legten wir los. Manchmal kamen wir uns wirklich vor wie in einem Schreibbüro. Trotz — ich glaube zwanzig — verschiedener Standardbriefe: Es blieb immer noch mehr als genügend zu tun. Keinen Abend kamen wir vor zehn nach Hause. Morgens um 8.00 ging’s weiter. Ich hätte fünf Marlies Kahlfeldts gebraucht.

Christa Kohl, die all die Jahre den Posteingang spielend allein bewältigt hatte, saß nebenan. Mit ihr in Spitzenzeiten acht Studentinnen und Studenten — jeder mit vier bis fünf Sortierkästen, prall gefüllt mit Briefen und Karten. Doch nicht nur wir waren auf Aushilfskräfte angewiesen: In der Schöneberger Hauptstraße, in dem für den RIAS zuständigen Postamt, gab es ebenfalls Verstärkung. Anders war es nicht zu schaffen. Montag bis Freitag kam jeden Morgen ein LKW in die Innsbrucker Straße 26 — dort saß die Abteilung Unterhaltung — und brachte diese herrlichen grauen Postkästen, um die sich die Studenten fast prügelten. Sie wurden nach Stunden bezahlt. Die Frage war nur: Aus welchem Etat sollte das Geld für diese Arbeiten kommen? Mir war das egal, und ich sagte es auch. „Herr Bienert — so geht das aber nicht“. Darauf ich: „Entschuldigen Sie bitte — die Mauer ist gefallen!“ Mein Gegenüber (entnervt): „Das weiß ich!“ Darauf ich: „Wirklich?“

Das „Sonntagsrätsel“ vom 18. Februar 1990 brachte uns einen absoluten Hörerpost-Rekord: Es kamen insgesamt 71.992 Zuschriften. Sortiert, gesichtet wurden die Karten und Briefe in unserem Büro in der Innsbrucker Straße. Zur Aufnahme, zur Verlosung mussten sie dann ins RIAS-Gebäude, zum Studio. Eine ungeheure Arbeit für unsere Botenmeisterei. Aber sie schaffte es — immer und pünktlich. Auch an diesem Tag. Ich ging vor der Aufnahme noch mal zum Studio, wollte mich vergewissern, ob alles o.k. sei, und schaute auf diese Unmenge Zuschriften. Ich konnte es immer noch nicht glauben, dass so viele Menschen uns schreiben. Ich war so erschlagen, ich konnte mich noch nicht mal freuen. Da erschienen zwei Vertreter der Hausverwaltung, gingen um die Kartenmengen herum, sahen die leeren Umzugskartons und sprachen mich an: „Also, Herr Bienert, das können Sie doch nicht machen?“ Ich — völlig verwirrt: „Was kann ich nicht machen?“ „Na, das da!“ Sie

deuteten auf die Hörerbriefe. Da langsam begriff ich endlich: Es war ihnen zuviel. Mir dann auch.

Alle „besonderen Zuschriften“ wurden mir rausgelegt. Ich habe manchmal zwei bis drei Tage pro Woche fast ausnahmslos Post gelesen. Nicht nur, weil wir sie beantworten wollten, nein, auch weil ich in der Sendung aus Briefen vorlas. Ich sprach Fragen und Probleme an, die die Menschen aus der DDR mir schrieben und die sie bewegten. Viele erzählten auch, was der RIAS, was das „Sonntagsrätsel“ für sie bedeutete. Hunderte, Tausende meldeten sich, die in all den Jahren „nur im Familienkreis“ mitgespielt hatten. „Wir haben uns das Lösungswort dann hingelegt, weil wir nicht den Mut hatten, zu schreiben.“ Nicht wenige hatten auch Repressalien befürchtet, und auch die hofften dann für sich: „Vielleicht haben wir’s ja richtig “ Und wenn Hans Rosenthal die Auflösung brachte und sie hatten’s richtig, freuten sie sich. Zu Hause, in der Familie. Woanders nicht.

Nicht an die Öffentlichkeit gehen und doch dabei sein. Zuversicht und Freude für so viele. Um auf diese „stille Hörerschaft“, die jetzt ihre Stimme erhob, wenigstens ansatzweise eingehen zu können, reichte die Sendezeit nie aus. So viel hätte ich zitieren können, aber die Musik und die Rätselfragen sollten die Hauptsache bleiben. Und da bekam ich wieder Hilfe. Nach dem „Sonntagsrätsel“ lief der Kinderfunk. Siegfried Buschschlüter sprach mit unserer Kinderfunk-Chefin. Uta Beth sagte sofort zu und schenkte mir ab sofort fünf Minuten ihrer Sendezeit. Ich durfte regelmäßig überziehen. Bis auf weiteres… So ging und so war das damals — vor mehr als zehn Jahren.

Am 7. Mai 2001 standen Marlies Kahlfeldt und ich pünktlich um 9 Uhr vor einer Außenstelle der „Gauck-Behörde“ in der Otto-Braun-Straße. Die Dame, die mich angerufen hatte, empfing uns und führte uns in einen Sitzungsraum. Bis auf Tische und Stühle völlig leer. Nur — am Fenster — die berühmten zwei Metallkoffer. Da lagen sie nun — die Briefe, die uns nie erreicht hatten. Aufgefunden in Außenstellen des Ministeriums für Staatssicherheit. Marlies und ich gingen ran. Bündel für Bündel sahen wir durch, ordneten, sortierten und lasen: „An Marlies Kahlfeldt, Innsbruckerstr. 26, 1000 Berlin 62. Liebe Marlies, wenn Sie diese Karte erreicht, ist entweder die Mauer gefallen, oder ich habe doch mal Glück. Ich habe schon so oft geschrieben. Leider habt Ihr nie geantwortet.“ Ähnliches kannten wir auch aus Briefen, die den Weg bis zum RIAS geschafft hatten: „Können Sie uns sagen, ob diese Post ankommt?“ Wir haben das dann bestätigt, wussten aber nicht, ob unsere Bestätigung den Adressaten überhaupt erreicht. Und wenn sie ihn erreichte, freute der- oder diejenige sich wie ein Schneekönig. Und schrieb mit neuem Mut. Doch oft wurde diese Zuschrift dann wieder abgefangen, man schrieb wieder ins Leere.

Wir lasen und lasen. Die ganzen alten Kennwörter tauchten wieder auf, die Namen, unter denen sich die Menschen bei uns gemeldet hatten: „Fasan“, „Rübezahl“, „Wilder Mann“, „Drachenhöhle“, „Eichhörnchen“, „Bärchen“ und wie sie alle hießen. Was war das für eine Zeit, die ganz normale Menschen zwang zu konspirativem Verhalten. Obwohl sie nur an einer Unterhaltungssendung teilnehmen wollten, aus dem Gefühl heraus: Wir gehören dazu — wir wollen dazu gehören!

Briefe und Karten haben wir gelesen an Michaela Wegner, Torgauer Straße 45, 1000 Berlin 62. Und auch auf denen die endlose Stasi-Registriernummer, ich weiß nicht mehr, wie viele Zeichen, akribisch mit spitzem Blei notiert, arabische und römische Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben, Querstriche und Längsstriche. Für Michaela Wegner kamen nach dem Mauerfall Blumen, Schokolade und Dresdner Stollen. Viele Rätselfreunde aus der DDR gingen in die Torgauer Straße, um sich zu bedanken. Nur — sie fanden Michaela Wegner nicht. Es gab sie nicht, es hat sie nie gegeben. Es war die Hilfsadresse fürs Sonntagsrätsel, die die Stasi natürlich kannte. Trotzdem — an Michaela Wegner kam mehr Post durch als ans „Sonntagsrätsel“ direkt. Unfasslich, dass Menschen eine Hilfsadresse brauchten!

Doch ob nun an Michaela Wegner oder Marlies Kahlfeldt, an Hans Rosenthal, Christian Bienert oder direkt an das „Klingende Sonntagsrätsel“ — wer damals in der DDR einen Brief eingesteckt hat, hat es sicher mit einem kleinen Zögern getan, mit einem flauen Gefühl im Magen. Ob die Post ankommt? Ob sie? Ob? Das Meiste kam wohl nicht an. Einiges haben wir jetzt lesen können.